-

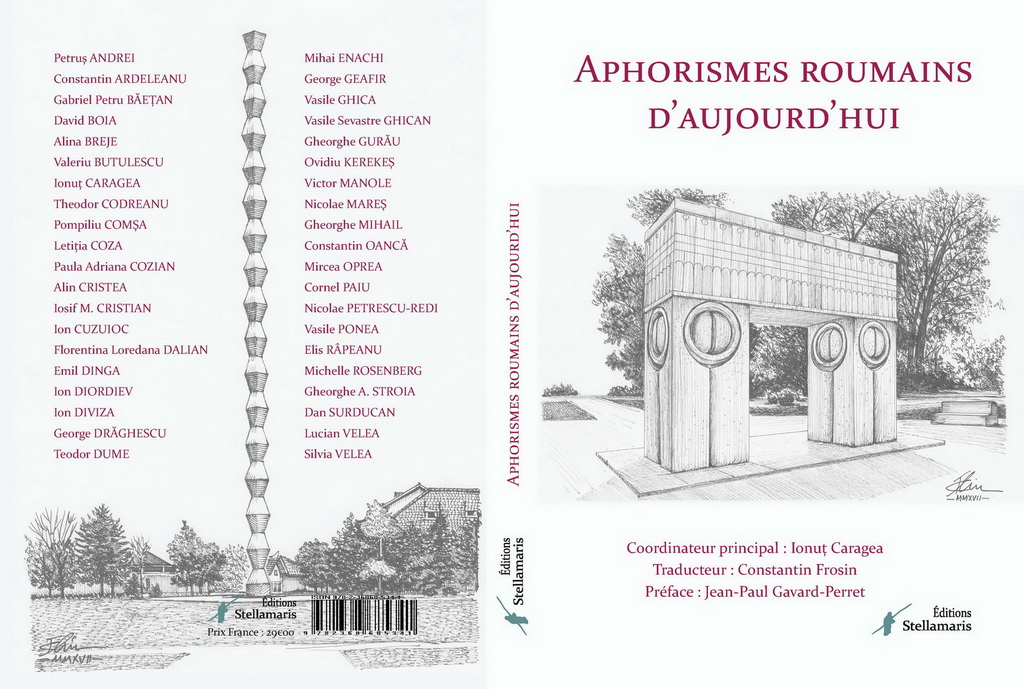

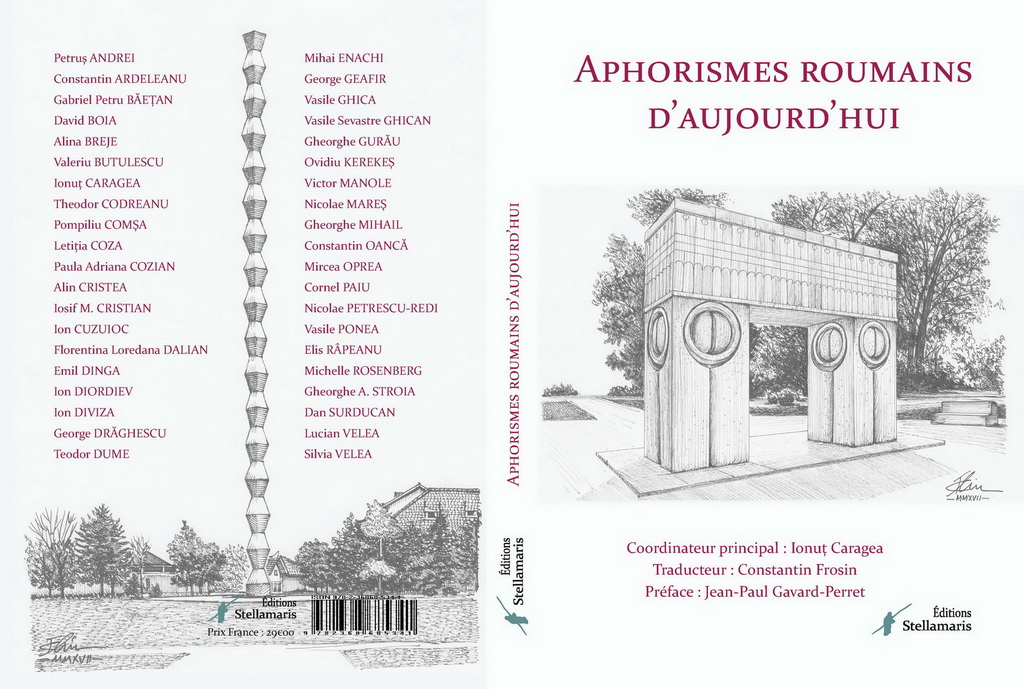

O antologie a aforismului românesc publicată în Franţa:

"Aphorismes roumains d'aujourd'hui", ed. Stellamaris, Brest, 2019

-

-

-

La editura Stellamaris din Brest ( Franța) a apărut o antologie a

aforismului românesc publicată în limba franceză:

"Aphorismes roumains d'aujourd'hui". Lucrarea are 228 de pagini şi

cuprinde în jur de 1700 de aforisme scrise de 40 de autori români

contemporani. Autorii au fost selecţionaţi în funcţie de premiile

obţinute la concursurile de aforisme sau prezenţa în alte antologii

dedicate acestui gen literar.

-

Coordonatorul principal al acestei antologii a fost scriitorul Ionuţ

Caragea din Oradea. Traducerea în limba franceză a aforismelor și a

biografiilor a fost realizată de prof. univ. dr. Constantin Frosin,

traducător distins cu numeroase premii naționale și internaționale.

Prefața antologiei îi aparţine reputatului critic literar francez

Jean-Paul Gavard-Perret. Acesta a alcătuit în prefaţă un mini-portret

critic pentru fiecare dintre cei 40 de autori. Coperta antologiei a fost

realizată de graficianul Bogdan Calciu, desenele de pe copertă fiind

reproduceri după două sculpturi de Constantin Brâncuşi:

Poarta Sărutului (coperta 1) şi Coloana Infinitului (coperta 4).

Tehnoredactorii antologiei au fost editorul Michel Chevalier şi Ionuţ

Caragea.

-

Autorii prezenţi în antologie:

Petruș ANDREI, Constantin ARDELEANU, Gabriel Petru BĂEȚAN, David BOIA,

Alina BREJE, Valeriu BUTULESCU, Ionuț CARAGEA, Theodor CODREANU,

Pompiliu COMȘA, Letiția COZA, Paula Adriana COZIAN, Alin CRISTEA, Iosif

M. CRISTIAN, Ion CUZUIOC, Florentina Loredana DALIAN, Emil DINGA, Ion

DIORDIEV, Ion DIVIZA, George DRĂGHESCU, Teodor DUME, Mihai ENACHI,

George GEAFIR, Vasile GHICA, Vasile Sevastre GHICAN, Gheorghe GURĂU,

Ovidiu KEREKEȘ, Victor MANOLE, Nicolae MAREȘ, Gheorghe MIHAIL,

Constantin OANCĂ, Mircea OPREA, Cornel PAIU, Nicolae PETRESCU-REDI,

Vasile PONEA, Elis RÂPEANU, Michelle ROSENBERG, Gheorghe A. STROIA, Dan

SURDUCAN, Lucian VELEA, Silvia VELEA.

-

Antologia poate achiziţionată de pe site-ul editurii Stellamaris (http://editionsstellamaris.blogspot.com/2019/01/aphorismes-roumains-daujourdhui.html),

iar în scurt timp va putea fi cumpărată de pe Amazon, dar și din câteva

librării fizice și online din Franța. Prezentarea autorilor din

antologie:

-

-

http://editionsstellamaris.blogspot.com/2019/01/auteurs-aphoristes-roumains-daujourdhui.html

-

https://www.wobook.com/WBUx6cp1Hi0P-f

-

-

Prefaţa completă a antologiei:

-

-

Ionuţ Caragea propose une anthologie essentielle à qui veut connaître

les aphoristes roumains. L'auteur n'en est pas à son coup d'essai. Il a

contribué au développement et la diffusion d'un tel suc poétique en son

pays. Traduit en plusieurs langues, l'auteur est lui même un maître de

la forme condensée. En collaboration avec la maison d'édition

Stellamaris, le maître de cérémonie peut offrir au lecteur francophone

cet aspect peu connu de la littérature roumaine même si l'un de ses

compatriotes fut l'initiateur du renouveau d'une telle forme : Cioran.

-

L'académicien Giovanni Dotoli a joué un rôle très important dans le

projet : il l'estimait nécessaire et Ionuţ Caragea l'a réalisé en

confiant la traduction à Constantin Frosin, l'un des plus importants

traducteurs roumains contemporains. Il a brillamment assuré une tâche

souvent difficile afin de conserver aux auteurs leur personnalité et aux

textes leurs subtilités dans l'humour ou la gravité.

-

Les

auteurs retenus synthétisent les plus importantes questions de la vie.

Tout l'être en ses multiples aspects jaillit entre joie et douleur. À

chaque poète son univers. Pour certains « les femmes ne sont belles

qu’au moment de pleurer. » Pour d'autres c'est l'inverse : elles sont

belles car elles demeurent l'espoir du monde.

-

Dans

tous les cas les périmètres identitaires (« être ou ne pas être ») se

manifestent selon diverses surfaces et profondeurs. Les poètes

dialectisent les conditions éthiques, politiques, économiques, sociales,

esthétiques, existentielles. D'une façon ou d'une autre tous parient

pour l'avenir même s'il est de plus en plus complexe et son horizon

confus.

-

Chacun à sa manière ‒ avec espoir ou désillusion ‒ propose son ‟pari”

pascalien. Et s'il est des chemin qui n’aboutissent pas ne serait-ce pas

parce que les hommes restent trop souvent incapables de trouver un sens

à l'existence ? Ce n'est pas toujours facile, mais l'aphorisme est là

pour faire plus qu'un simple point.

-

Car

telle forme est un puissant miroir. Mais il peut facilement devenir

déformant à qui recherche plus l'effet que la consistance. Mais

l'anthologie ‟carageénne” prouve que cette haute forme de communication

permet de percer les silences insondables. C'est une manière d'ouvrir

l'inexprimable loin des lieux où les mots nous lâchent. Ici ils font

masse dans la ténuité de chaque lambeau ou écharpe de sens. Le vécu y

trouve des racines nouvelles. Elles prennent divers aspects.

-

-

Petruş ANDREI rapproche quasiment ses distiques du haïkus par la

rythmique et les liens qu'il entretient entre l'être humain et la nature

: « Les bouleaux représentent des bougies pour la prière ». À partir de

là le lien se tisse entre le paysage et l'émotion dans l'appel d'une

délivrance. La poésie en reste la clé. Elle s'élève contre la souffrance

faite aux femmes et contre la morale politique frappée du diktat des

dictatures. À ce titre l'auteur préfère se revendiquer comme l'idiot de

son village pour annoncer des vérités premières souvent tues mais

soudain apprivoisées.

-

Constantin ARDELEANU propose lui aussi ‒ et c'est une constance

facilement compréhensible chez les poètes roumains ‒ une critique

politique. Elle touche à la fois le vieux monde communisme et ses idées

du ‟bonheur” comme l'occident capitaliste où l'on finit par ne

feuilleter que des ‟cartes de crédit”. L'auteur ‒ et le temps le lui a

appris ‒ sait voir le ver qui se cache dans chaque fruit. Preuve que la

liberté n'est pas aussi simple qu'on le dit : soudain se produit une

sensation étrange : « la célèbre Statue de la Liberté vous assène des

coups sur la tête avec sa torche ». Qu'ajouter de plus? Sinon boire

parfois ‒ au nom d'une désespérance ‒ à la santé de l'oubli.

-

Gabriel Petru BĂEŢAN croit encore à la vérité et à la beauté. Même

lorsque la première ‟sort des tombeaux”. Quant à la seconde où la

trouver sinon ‟à tâter le coeur” ? Dans cet but l'auteur fait le pari de

l'intelligence et du civisme. Dans notre monde moderne et ses médiations

perfides ils se perdent. Néanmoins, à la ‟tête carrée” il faut préférer

celle qui reste bien pleine et éduquée. D'amour en premier lieu. Quant

au poète il a mieux à faire que se soucier d'immortalité. Cette farce

est presque obscène face aux misères qui parsèment le monde au moment

même où il court à sa destruction.

-

David BOIA remonte l'histoire du monde depuis « le stress qui déclencha

le Big Bang ». Et ce ne fut que le premier. Depuis il essaime car rien

ne s'est arrangé. Fidèle au désespoir inhérent à l'aphorisme roumain,

l'auteur ne se fait guère d'illusions même si l'amour pourrait sauver le

monde. Toutefois l'égoïsme règne. Et celui des gouvernent n'est pas en

reste. Ils savent chaque fois récupérer toute velléité de révolte. Rien

de nouveau donc sous le soleil que certains prétendent faire briller

sous effets de spotlights. Face à eux l'aphorisme devient le fable

ultime. Celle de « la plaidoirie d’un animal pour l’humanité ».

-

Alina BREJE se veut plus ‟positive”. Sans doute parce qu'elle est femme

et donne la vie. Sa vision métaphysique tente de surfer sur les miasmes

de l'Histoire. L'auteure métamorphose l'aphorisme en ce qui illumine la

conscience de l'espèce qu'on nomme humaine. Elle veut croire encore que

« L’esprit n’oubliera jamais ce dont l’âme se souviendra toujours. »

Bref elle parie sur ce miracle face à la souffrance et le renoncement

pour trouver confiance dans les chemins du temps et ne pas désespérer de

l'impossible.

-

Valeriu BUTULESCU cultive un aphorisme âpre et philosophique. La

métaphore y est impertinence et parfois acide : « Les critiques voient

la musique et entendent la peinture. » écrit celui qui s'élève contre

les prétentions de tous ordres. La femme reste pour lui l'avenir de

l'homme. Et l'auteur appelle les érudits à un peu plus de clémence. Ils

donnent des leçons au nom de leurs constructions intellectuelles.

L'auteur en souligne la pusillanimité : « Le ver creuse le temple de son

éternité dans une poire », et les prétentieux rampent comme lui. Ils

prétendent profaner le néant : ils le servent.

-

Ionuţ CARAGEA donne à l'aphorisme sa plus substantifique moelle. Le

forme condensée représente pour lui la décantation essentielle afin

mettre à nu nos capitulations mais aussi nos espoirs. L'image et la

comparaison sont toujours essentielles à une telle entreprise : « De

même que le nénuphar ouvre au-dessus du lac, le verbe ouvre au-dessus

des pleurs. » Mais Caragea n'est pas toujours grave : il ose au besoin

un humour qui creuse le discours et l'ouvre au nom de l'amour. C'est le

seul miracle de vie et la résolution absolue au dur désir de durer face

aux ombres que nous nous donnons ou qui nous sont accordées comme seul

viatique.

-

Theodor CODREANU lui aussi joue des images mais aussi d'une forme

d'intellectualisme astucieux : « Le paradoxe est une protestation contre

la première connue de l’équation. » Mais pour l'atteindre et faire

prospérer la lutte il convient de revenir aux les mythes face aux

mystifications. Mais l'écrivain en est-il capable ? Codreanu en rappelle

sa vanité. Trop d'auteurs se bornent selon lui à l'espoir d'une vague

célébrité. A cette aune beaucoup feraient mieux de se taire. Mais pas le

cas Codreanu. Sa grâce possède d'autres sources que l'immortalité

douteuse de bien des maîtres en logos ou en politique.

-

Pompiliu COMŞA ose une violence astucieuse, comique et moins désespérée

que bien de ses confères en aphorismes. Il frappe dur et sec : «

L’avenir sonne bien. Dommage que personne ne réponde. » Et il espère en

son peuple qu'il tente de désenclaver de deux menaces. Il les traduit de

la manière la plus forte : « N’importe qui pense sainement doit être

puni de mort. Proverbe russe ? » d'un côté, « Je viens de buter ma

belle-mère. Le capitalisme sauvage n’admet pas la concurrence. » de

l'autre. Tout est dit sur les illusions historiques : à l'être humain de

jouer en dehors.

-

Letiţia COZA « noue les instants aux confins du silence », et de ce fil

naît une écriture puissante dans sa force de lame tranchante. La poésie

est chez elle omniprésente : « Gage pour le courage : la couleur et le

parfum. Si j’étais un perce-neige !... » Tout ici est subtile, distancié

juste ce qu'il faut là où la nature en ses fruits fait corps avec

l'auteur. Elle n'hésite jamais à la fantaisie. Elle fait chez elle

toujours sens et ne possède rien d'une fatrasie. L'aphorisme est donc

bien ce qu'elle en dit : « Le coq de la classe de lucidité. » Le genre

bref touche chez elle à un absolu.

-

Paula Adriana COZIAN croit en la sagesse. Preuve que pour elle tout

n'est pas perdu et qu'il peut rester du meilleur dans ce pire que les

hommes ne cessent de pratiquer en cultivant avec soins leurs erreurs.

Refusant le nihilisme elle espère dans ce qui unit les hommes. Et ce

même si ce sont plus leurs défauts que leurs qualités. Elle ne se fait

donc pas d'illusion mais cela permet à l'aphorisme de se poursuivre face

à tous les pouvoirs dont l'idéal est « d'inventorier rigoureusement les

modèles périmés par le temps. » pour mieux les utiliser. Il est donc

demandé aux sages d'accomplir encore des efforts. Un seul serait trop

peu face aux orgueilleux.

-

Alin

CRISTEA avance dans l'aphorisme par sauts et gambades et comme sans y

toucher : « la vie ressemble à la pastèque du frigo : si elle n’est pas

sucrée, du moins te rafraîchit-elle. » Son écriture produit le même

effet. Mais elle peut encore plus. L'auteur ne s'en prive pas. Il ose

des vérités qui ont le mérite de s'ouvrir à la discussion. C'est

stimulant. Car c'est à travers ce qu'un auteur pense que les questions

s'ouvrent sauf aux ‟analphabètes du courage ». Cristea n'en fait pas

partie.

-

Iosif M. CRISTIAN ne remet jamais au lendemain ce qui peut s'écrire le

jour même. Sinon le temps rend faible et manipulable. Or il est urgent

de réagir en faisant le pari de l'optimisme même s'il est mal porté en

littérature. L'auteur méprise avec raison ceux qui se croient ‟condamnés

à vivre”. En ce sens c'est un anti Cioran. Il est pour sa partd'une

autre complexion. Tout est bon pour lui dans le cochon humain. Et rien

ne sert de jouer à l'autruche. Qui triche ou se cache consent : Cristian

le refuse.

-

Ion

CUZUIOC sait mêler l'humour à l'aphorisme. Mais cet humour est souvent

noir. Donc autant plus drôle : « L’aveugle peut voir bien loin, lui

aussi », « Même l’âne mérite des louanges : il se tait et tire »,

écrit-il. Ce qui évite une certaine propension à la dépression.

Qu'importe si avec le temps l'homme grince sur ses gonds : tant qu'il

s'ouvre à l'autre, de l'air passe. Et surtout du désir. À la condition

bien sût que chacun consente à se donner plutôt qu'à se préserver.

-

Florentina Loredana DALIAN sait faire la part des choses afin de ne rien

généraliser et de ne pas prendre l'ombre pour la proie. Elle fait de

l'aphorisme une recherche intérieure sans jamais chercher l'effet de

surface. L'auteur expérimente par ce genre le monde au nom même de ses

faiblesses. Ce qui est un gage de vérité. Elle sait aussi combien dans

notre vacuité nous oublions ce qui nourrit nos moments, notre âme, notre

corps. Bref tout chez elle ramène à une injonction première : « Êtres

humains, encore un effort. » À l'impuissance nul n'est tenu.

-

Emil

DINGA est un poète subtil. Il fait de l'aphorisme l'essence de sa quête

existentielle et poétique. Elle a le mérite de la profondeur : « Quand

deux intelligences s’affrontent, il résulte une vérité, quand deux

caractères s’affrontent, il résulte une morale. » écrit-il. Fautil y

voir de la tristesse ? Bien plus sans doute pour celui qui cultive une

certaine négativité (jouissive ?). Pour preuve : « L’amour partagé est

la fin de l’amour. » Beaucoup des auteurs de cette anthologie ne seront

pas d'accord avec lui. Mais c'est ce qui fait le mérite de propositions

de réversibilité. L'oeuvre de Dinga en reste un des pôles.

-

Ion

DIORDIEV n'oublie jamais de joindre le haut au bas, le corps à l'âme, le

sommet de la pyramide humaine à sa base. C'est une manière de reprendre

le monde dans l'espoir d'une harmonie aussi intérieure qu'extérieure.

Mais chez l'auteur rien n'est donné pour acquis. L'aphorisme est là pour

accorder à l'homme plus d'énergie afin de lutter contre sa peur du vide

selon des stratagèmes qui ne sont pas forcément glorieux. Mais l'auteur

fait confiance à la petitesse humaine. C'est une manière de prendre

l'homme à son propre piège et de le faire réagir dans un monde où les

rois sont rarement nus. Ce qui n'est pas le cas de leurs peuples.

-

Ion

DIVIZA cultive une lucidité ironique : si bien que toute illusion sur

notre nature disparaît. Nous n'y pouvons rien. Nous sommes fait comme ça

: « J’étais plus intelligent quand j’étais en bas âge, parce que

j’ignorais ma bêtise ! ». Sous ce paradoxe se creusent d'autres abîmes.

Et bien des désillusions générales ou proprement roumaines pointent : «

Les médecins s’enfuient à l’étranger, les patients ‒ dans l’au-delà. »

Il y a là des vérités pas bonnes à dire mais qu'il faut bien souligner.

L'aphorisme sert à planter de tels clous. Ce qui n'est pas sans faire

sourire ‒ avec amertume. Mais nous ne sommes pas les seuls : « Le

Très-Haut aime l’humour, surtout les prévisions météo ! » À bon

entendeur, salut !

-

George DRĂGHESCU lui aussi ne se fait guère d'illusion sur la condition

humaine, sa petitesse, son ethnocentrisme un rien animalier. Chacun y va

de son pouvoir. Pour preuve : « On prend plaisir à être obéi à haute

voix ». Peu d'illusions chez le poète sur notre peu qui aspire au tout

mais sans s'en donner les moyens. Chacun officie dans le néant avec son

tout à l'ego et ses maquillages. Bien sûr nous trouvons de quoi nous

justifier. L'infâme en nous prétend incarner des idées nobles.

Qu'importe le jugement dernier. Apparemment nous avons d'autres chats à

fouetter.

-

Teodor DUME rappelle combien qui veut faire l'ange fait la bête tant

nous sommes impuissants à cultiver un minimum d'élévation. « C’est tout

juste la pierre du gouffre d’un puits qui peut parler de la douleur de

l’eau. » : rarement l'homme s'élève en une telle profondeur même s'il

rêve de chatouiller le ciel. Certes, « l’amour est l’arme la plus

puissante de l’humilité. » Mais combien sont capable d'un tel effort ?

Il est vrai que l'amour n'est pas le sentiment le plus partagé au monde.

À bon escient Dume le rappelle. Il espère pour l'être une véritable foi.

Elle lui permettrait de n'être pas seulement le domestique de lui-même

et de se reconnecter à l'altérité loin de tout cosmétique.

-

Mihai ENACHI reste un aphoriste de premier plan. Il sait que l'homme

n'est qu'une particule. Pour preuve, « dans l’horoscope natal, Dieu joue

au billard avec les astres de notre destinée. » Dès lors il ne faut pas

trop demander à la nature humaine. Elle s'accommode de tout et surtout

d'elle-même. La bêtise nous guette ‒ du dedans comme du dehors. Et

l'auteur lui même ne fait pas exception. Nous pouvons donc lui faire

confiance : charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qui prouve

que toute vérité ‒ soit-elle pas bonne à dire ‒ est lumière.

-

George GEAFIR est un satiriste impertinent. Il met l'homo sapiens au

coeur de son aspect spécieux. Dès qu'il parle, il se ment à lui même.

Ses paroles sont des ailes d'un moulin : elles brassent du vent. Et

chacun se complet dans ses erreurs avec l'air chafouin d'un « type

délicat, qui n’entre pas tout botté dans votre âme, mais les pantoufles

à la main ». Tout homme est prêt à se vendre pour rien. Et si le «

dénigrement ne nourrit pas notre orgueil, pourtant il certifie notre

valeur ». Est-ce rassurant ? Pas sûr. Mais ce n'est pas l'objectif de

l'auteur. Il soigne son angoisse par nos incompétences notoires, sauf

une : « Je peux me priver de tas de choses, mais de moi, jamais. » Ecce

homo.

-

Pour

Vasile GHICA « les échecs répétés en amour mènent au vice ou bien à la

grande poésie. » Ce sentiment est donc une des grandes affaires de son

écriture. Du moins tant qu'il y croit comme l'enfant au Père Noël.

D'autant que seuls « les cocus considèrent l’amour comme une erreur. »

Tout compte fait c'est bien peu car leur nombre est moins nombreux que

celui des maris qui naviguent en justes noces. Quoi que... Mais c'est

une autre histoire. Mieux vaut croire à nos croyances et porter la coupe

de l'amour aux lèvres même lorsqu'elle s'ébrèche. Et qu'importe notre

myopie en ce domaine.

-

Vasile Sevastre GHICAN lui aussi fait de l'amour l'affaire de la vie.

Étant septuagénaire nous pouvons faire confiance à ses leçons de

conduite et d'inconduite. Néanmoins l'auteur n'en fait pas une fixation.

Il nous dit notre fait. Celui-ci n'est pas forcément celui que nous

attendions. Néanmoins nous savons soigner « nos procès de conscience par

des insecticides. » Cela ne sauve pas mais nous arrange bien. Et notre

langage permet de mettre sur notre manque bien des sparadraps. Pour

autant l'auteur ne cherche pas à nous guérir : il enfonce notre clou

jusqu'à nous rendre marteau. En entendant nous rampons comme des

animaux.

-

Gheorghe GURĂU a découvert en homme l'animal qui le hante. Dès lors et

en ce sens « Est-il normal qu’un âne porte des oeillères comme les

chevaux ? » mais là n'est pas la question. Dans les deux cas nous

restons à quatre pattes. Nous faisons donc tous partie d'un même

troupeau. Guenon, primate ou simplement ‟couillon”, tout nous va. Si

bien que les aphorismes de l'auteur fomentent notre immense bestiaire.

Nos bestioles nous rongent de l'intérieur. Et, pour nous venger, nous

mordons parfois comme des chiens enragés. Nous nous arrangeons toutefois

de cacher qui nous sommes sous forme de poussin. Dans l'espoir qu'il

existera toujours quelqu'un pour nous caresser.

-

Ovidiu KEREKEŞ illustre le monde tel qu'il est au sein de ses appétits

et religions temporaires. Le sport y devient le veau d'or fait pour

amuser les hommes. Faute de Dieu chacun cherche dans des illusions

farcesques ses rêves d'éternité. C'est un peu mince mais nous sommes le

fruit de la civilisation qui nous fait. Kerekeş rappelle que la sagesse

et l'amour sont choses peu amènes à qui se mêle de ne penser à rien. Ce

qui permet à la bêtise voire à la folie de nous consommer à petit feu. À

cette aune la littérature pourrait-elle sauver le monde ? L'auteur

l'espère. Mais il n'en est pas sûr. Et c'est un euphémisme.

-

Victor MANOLE est plus confiant dans ce qui arrive pour peu qu'on s'en

donne les moyens moraux. Ses aphorismes offrent des structures de

fondements. Leur auteur est bienveillant « Qui pratique l’humilité et le

pardon, aime (vraiment) la vie », ou « Ne jouissez pas de votre richesse,

mais de vivre d’autres lendemains encore. » Comment ne pas lui donner

raison ? Il aborde l'aphorisme selon une voie particulière. Celle d'une

édification avec l'espérance chevillée au corps et le rappel aux

chuchotis du coeur. L'auteur croit à l'humain, le revendique. Sans

illusion certes mais dans l'espoir que nous cessions de divaguer dans

l'à peu près.

-

Nicolae MAREŞ pratique l'aphorisme dans la même veine. Le genre appelle

chez lui à la dignité de l'être ce qui n'ôte pas un certain sens de

l'humour : « Pour le bougon, le rire est errement. » Mais ce n'est pas

le cas de l'auteur. S'il pourfend certaines erreurs, errances, horreurs

là où la perfidie est ‟soeur de la barbarie”, l'objectif est de secouer

l'humain pour le sortir de sa paresse. Résonne un appel au désir de

durer au nom de valeurs premières et parfois les plus simples. La

justesse de vue se moque de tout effet au profit d'une vérité parfois

dure mais toujours altière.

-

Gheorghe MIHAIL part de la position précaire de l'homme. Celuici est au

bord du précipice inhérent à sa condition. Mais l'aphoriste lui révèle

de quoi la vie est faite : « Pour les mortels, le rideau ne se lève

jamais pour les répétitions suivantes. » Néanmoins, et comme disait

Beckett, « ça suit son cours ». À mesure que la vie avance son océan se

complète. Ce n'est pas toujours joli, joli ‒ surtout pour certains : «

Ce sont les seuls richards qui se paient le luxe, les pauvres ne font

que l’entretenir. » Pour autant l'auteur ne se limite pas à une critique

sociale. L'aphorisme s'y prête mal : il advient pour entamer un dialogue

plus intime entre l'homme et lui-même. C'est là que toute révolution

digne de ce nom commence.

-

Constantin OANCĂ ouvre l'aphorisme à une vision poétique pleine

d'irisations. Son écriture se fait douce, insidieuse et cosmique : « Il

fait nuit. Dieu nous regarde par ses étoiles. » et avec lui il faut

savoir contempler divers types de beauté, même dans le kitsch, cette «

bête qui attente au ramage d’un oiseau ». Existent dans cette approche

de superbes frémissements. Là vie est là, impalpable et prégnante.

Parfois suave parfois plus hésitante lorsque « L’attente est un rivage

avec un navire qui n’arrive plus. » Tout est du même ordre et donne à

l'aphorisme un réalisme merveilleux. Il ne peut que séduire.

-

Mircea OPREA tord le cou à un certain lyrisme. Il ramène à une

littérarité qui néanmoins n'a rien d'étroitement vériste et ne manque

pas d'humour : « Dans mon adolescence, pour quelques Lei, une Tzigane

errant dans notre rue nous prédisait l’avenir dans un coquillage. Comme

je n’avais pas assez d’argent sur moi, elle m’a prédit juste la fin. »

Tout dans l'oeuvre est du même esprit corrosif et impertinent. L'auteur

sait que pour peu qu'on ait « un fusil à la main, tout ce qui bouge peut

devenir une cible. » L'aphorisme lui aussi est une arme contre les

discours prétendus inspirés des grands orateurs prêts à faire dormir

debout. Opréa caresse d'autres ambitions là où l'écriture devient l'«

aile volant devant l’oiseau ».

-

Cornel PAIU ne prétend pas enserrer le monde dans ses aphorismes même si

son rêve secret est la réconciliation suprême entre diverses ordres. « À

partir de cendres et de quelques étincelles » il dit notre fait à qui

nous sommes : « Si on était des lions, on déchirerait la charogne de ‟la

démocratie” actuelle, pour ne pas crever de faim ! » Mais de fait nous

nous contentons de digérer notre famine en attendant la fin. C'est un

peu maigre. Demeure chez l'auteur un aspect ascétique. Il ne stigmatise

rien et tente à chercher des ruptures dans le fil des jours tels que

nous les alignons.

-

Nicolae PETRESCU-REDI ne fait pas dans la pitié ou la commisération : «

En embrassant Jésus, Judas rapprochait ses crocs. » rappelle-t-il. C'est

là les marques de la nature humaine dont « le bâton d’invalide est plus

proche de nous que celui de maréchal. » Qu'à cela ne tienne : l'auteur

ouvre nos clés de voûte afin que nous nous élevions hors des cellules

que nous aménageons. Il faut à l'humain plus d'ambition. Et l'aphorisme

nous appelle à l'ombre des arbres de la tentation au nom de la beauté, «

Icône suspendue au clou de l’instant."

-

Vasile PONEA ne cesse d'appeler à la lumière. Pour lui elle nourrit le

monde et reste toujours prête à renaître. Nous sommes dons des héritiers

de la terre : à nous, au nom d'une énergie morale, de lutter contre le

désespoir ‒ même s'il est contagieux. Renonçant aux leçons de Cioran,

l'auteur caresse d'autres objectifs : « regarder au-delà de moi pour

trouver l’énergie des pensées. » C'est une belle leçon. Et qu'importe si

ceux qui nous gouvernent font preuve de bien plus que quelques gouttes

d'absurdité. Ne comptons donc que sur nous. Bref soyons poètes en vivant

sous la croyance à la lumière.

-

Elis

RÂPEANU, fée des songes de l'esprit roumain et de son humour, n’a qu’une

solution: ‟chercher ses ailes.” Car marcher ne suffit pas. Il faut plus

d'ambition à l'être. Qu'il sache enfin vivre l'instant plutôt que de

parier sur l'avenir. Et qu'il s'habite, ici-même, ici bas : « les petits

rêves n’ont pas besoin d’ailes gigantesques. » écrit l'auteure. Et il

suffit de les vouloir. La poésie le prouve. On peut rêver d'histoires

merveilleuses même en se lavant les dents.

-

Michelle ROSENBERG apprend un certaine justesse de vue. Il faut savoir

se méfier de ce qui brille. L'or n'est pas nécessaire à qui habite le

temps et transforme l'aphorisme en « cristal baigné dans le symbolisme

du monde. » Telle est la vraie symbiose entre ce qui s'écrit et ce que

l'on fait. Pour peu que l'on apprenne à accepter la recherche d'une paix

intérieure. Ce lieu est mystérieux mais sa quête seule donne à

l'écriture son authenticité. Elle se débarrasse aussitôt de son

impatience et de son amertume.

-

Gheorghe A. STROIA cultive une certaine idée de la sagesse. Rien se sert

de s'en prendre aux autres avant que chacun entame son propre dialogue

intérieur. « J’ai fait la rencontre du souvenir ; dans ses sentiers, les

désirs avaient mué en larmes... » Néanmoins, chaque fois il faut aller

plus loin. L'aphorisme le propose dans l'appel à une générosité envers

les autres. Ces derniers ne sont un enfer que pour les narcisses. Le

seul moyen de faire bouger les choses est de les retrouver au nom de

notre profondeur cachée car « les couleurs de l’âme sont les

fondamentales. » Du moins à celui qui ne se contente pas de son propre

spectre mais s'oriente vers une ombre plus solaire.

-

La

poésie de Dan SURDUCAN tente de danser sur le visage de la pensée au

sourire qui mord. Dans un exercice de solitude l'auteur crée par

l'aphorisme une introspection. Il connaît le poids de la vie et au fil

du temps tente un nouvel équilibre entre le coeur et l’esprit. Surducan

reste avant tout un humaniste avide de sagesse et de simplicité. Certes,

écrit-il, « Dans notre monde, la sincérité n’est pas toujours une carte

gagnante. » mais il convient de s'y engager : tout le monde à y gagner

sa vie sinon le ciel. Et qu'importe si tout finit en poussière. Cultiver

son propre jardin est l'acte de fondation à tout travail humain.

-

Lucian VELEA se veut léger. La vie ? C'est un toutou pas snob à qui sait

la prendre par le bon bout même si tout n'est pas facile. Le poète fait

partie des esthètes farceurs : « J’ai commencé une cure d’amaigrissement.

Je ne l’observe qu’entre les repas. » Preuve que la leçon d'existence

n'est pas si compliquée que ça. « On peut devenir fou pour ne pas avoir

fait la folie respective en temps voulu. » rappellel'auteur. La sagesse

n'est donc pas qu'une leçon rationnelle : il faut à l'existence certains

pas de côté. Pour autant Velea ne refuserait pas ses leçons d'inconduite

mais il est comme Dieu : « je prodigue des conseils et presque personne

ne les suit. » C'est pourquoi avant que d'asséner des vérités

fondamentales il tente de construire des remparts de brindilles glanés

dans les quelques livres qui lui servent de guides.

-

Silvia VELEA rappelle la vocation à l'existence et selon des chemins qui

semblent contraire à une telle injonction : « Je suis lâche. »

écrit-elle. Mais elle a soin de préciser : « Je crains de battre en

retraite. » L'aphoriste prend donc la vie comme il faut. Le besoin de

vitesse passe par un exercice de lenteur. Et parfois de retrait.

L'auteure offre une belle leçon de vie à qui sait la lire. Chaque pensée

a le mérite de ne jamais tomber dans la facilité : « On ne commence pas

à aimer avant d’être humilié. On ne commence pas à aimer avant d’avoir

passé outre à l’humilité. » Par de telles dualités Silvia Velea évite

des injustices envers soi comme envers les autres. C'est pourquoi écrire

mérite un travail suffisamment précis pour ne jamais se contenter

d'approximations factices. Et si certain des auteurs réunis ici

chérissent l'oubli Silvia s'inscrit en faux face à cette impasse.

-

-

Tous

les créateurs de ce livre témoignent moins de l'espoir égoïste de survie

dans la mémoire des générations futures que de la volonté d'offrir aux

femmes et hommes d'aujourd'hui une substitut laïc à l'éternité

chrétienne et un substitut métaphysique aux illusions communistes. Ils

optent pour un supplément d'âme contre le matérialisme économique et les

idéologies des potentats. Dans tous les cas de tels aphoristes ne se

contentent pas de l'idée de Rimbaud dans ‟Une saison en Enfer”. Il ne

s'agit pas de l'asseoir ‟la beauté sur ses genoux” mais de partir avec

elle en voyage afin de mettre à nu des territoires inconnus. Bref de

permettre la découverte d'un autre monde dans celui-ci. (Jean-Paul

GAVARD-PERRET)